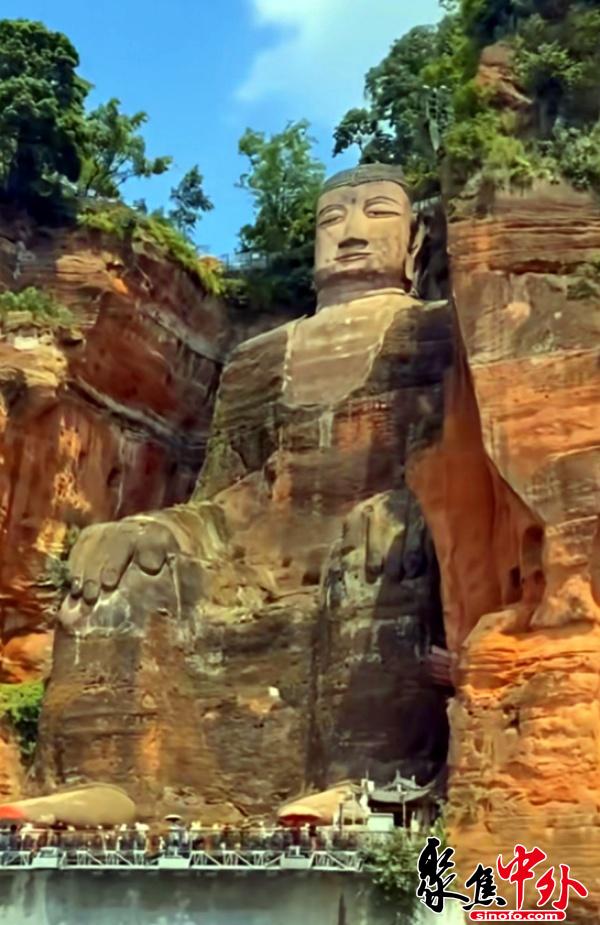

在岷江、青衣江、大渡河三江汇流之处,一尊弥勒坐像临江而卧,与峨眉山隔江相望。这便是乐山大佛——世界上最大的石刻弥勒坐像,也是中华民族古代石刻艺术的巅峰之作。它历经九十年开凿,在岁月长河中静静伫立一千三百余年,既见证着江水东逝,也承载着古人的智慧与信仰。而在大佛身旁,海师洞、勺泉与古拙的太平缸默然相伴,为这份千年守望添了几分清幽、甘醇与安稳。唯有亲临,才能感受其震撼与庄严。

千年营造:一锤一凿的不朽传奇

千年营造:一锤一凿的不朽传奇

乐山大佛的开凿,源于一场“镇水安澜”的祈愿。唐代开元元年(713年),高僧海通禅师途经三江汇流处,见江水汹涌、舟楫难行,常有船毁人亡之事发生。为镇住江水、护佑行旅,海通禅师立志开凿一尊巨型佛像,以佛法的慈悲之力安抚江神。

工程启动后,海通禅师四处化缘募资,历经艰辛才凑齐初始经费。传说当时有贪官前来索贿,海通禅师怒目圆睁:“自目可剜,佛财难得!”为表决心,竟真的挖下自己的一只眼睛。这份赤诚与决绝打动了世人,也让工程得以继续。

海通禅师圆寂后,工程一度停滞。直到唐代贞元年间,剑南西川节度使韦皋接手督办,动用官银续写凿佛大业。贞元十九年(803年),历经三代工匠、耗时九十年,这尊巨型石刻终于完工。佛像通高71米,头高14.7米,耳长7米,鼻长5.6米,脚背宽8.5米,可围坐百余人,其规模之宏大,堪称古今罕见。

大佛落成后,香客信徒往来不绝,凌云寺及周边殿宇渐成规模。因山寺多为木结构,且地处临江崖壁,风干物燥之余更易受雷击、火星侵扰,火灾隐患始终存在。为护佑殿宇佛龛、守护香客安全,工匠们依照唐代“防火镇宅”的传统,在寺院廊道、大佛观景台等关键位置,凿刻或铸造了数口巨型石缸与铁缸,取名“太平缸”,寓意“缸中蓄水,以保太平”。这些太平缸口径数尺,深可及人,常年储满清水,既为日常洒扫除尘提供水源,更是应对突发火情的“消防利器”,成为乐山大佛周边不可或缺的安全屏障。

匠心独运:天人合一的设计智慧

匠心独运:天人合一的设计智慧

乐山大佛的精妙,不仅在于其宏伟体量,更在于其巧夺天工的设计,处处彰显着古人的生存智慧与工程匠心。

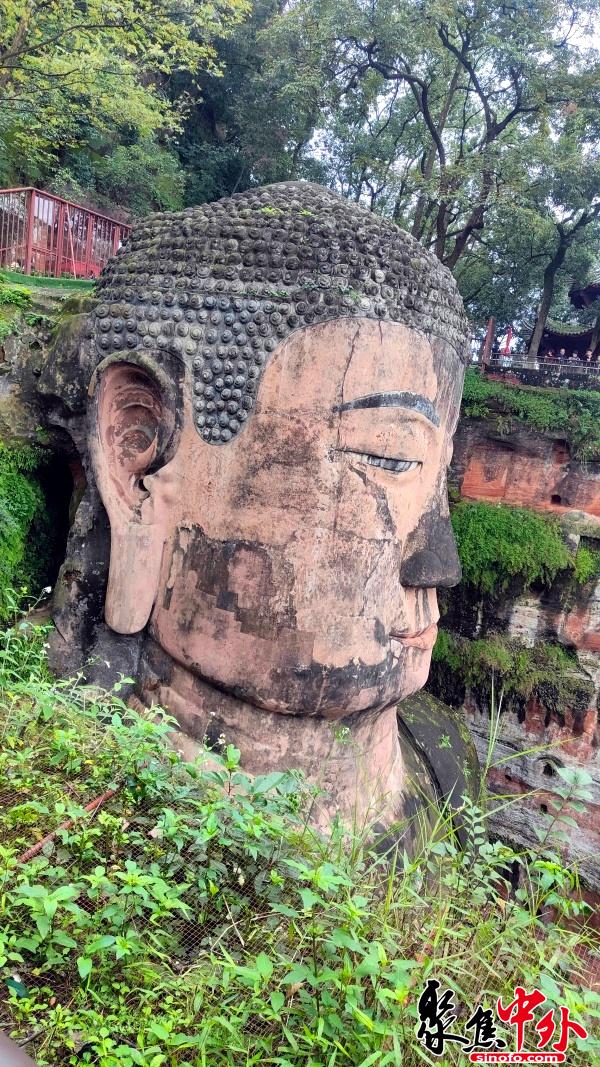

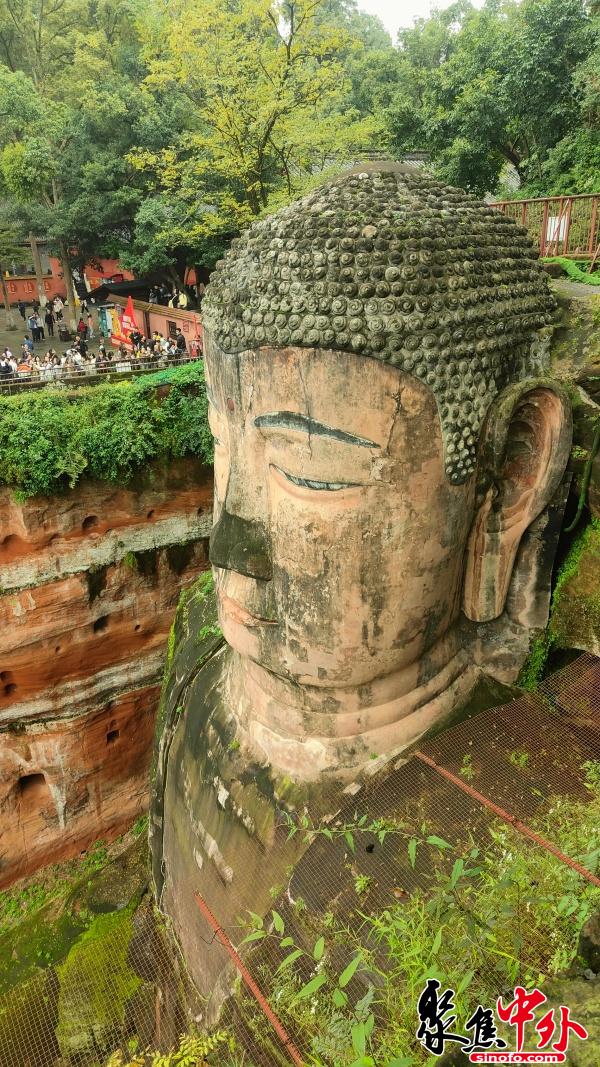

佛像依凌云山岩壁凿刻而成,与山体浑然一体,既节省石料,又利用自然地形增强稳定性。设计师充分考虑了排水需求,在佛像头部螺髻间、衣领褶皱处、衣袖裙摆等位置,暗藏了纵横交错的排水通道。这些通道隐蔽精巧,既不破坏佛像整体观感,又能快速排走雨水,有效防止岩体被侵蚀,成为佛像千年不腐的重要保障。

在佛像的比例设计上,工匠们遵循“以形传神”的原则,即使在千米之外远眺,也能清晰看到佛像五官端正、神态安详。而走近细观,佛像的眼睑纹路、耳垂褶皱、衣纹褶皱等细节都刻画得栩栩如生,线条流畅自然,尽显唐代石刻的雍容大气。更令人称奇的是,佛像的双手、双脚等部位的尺寸经过精密计算,既符合人体比例,又能抵御江水冲击与风化侵蚀,展现了古代工匠对力学、美学与自然环境的深刻理解。

与大佛相邻的海师洞,是凌云山岩壁上一处天然溶洞,因纪念海通禅师的功绩而得名。洞体嵌于大佛右侧岩壁,洞口临江,俯瞰三江汇流的壮阔景致,洞内岩壁上留存着历代题刻与小型造像,字迹斑驳间依稀可见古人的虔诚与才情。传说海通禅师开凿大佛期间,常在此洞修行诵经,洞内清风徐来,江水涛声入耳,恰是禅思悟道的绝佳秘境。如今步入洞中,指尖抚过微凉的岩壁,既能感受自然造化的神奇,又能体会到宗教文化与山水风光的深度交融。

与大佛相邻的海师洞,是凌云山岩壁上一处天然溶洞,因纪念海通禅师的功绩而得名。洞体嵌于大佛右侧岩壁,洞口临江,俯瞰三江汇流的壮阔景致,洞内岩壁上留存着历代题刻与小型造像,字迹斑驳间依稀可见古人的虔诚与才情。传说海通禅师开凿大佛期间,常在此洞修行诵经,洞内清风徐来,江水涛声入耳,恰是禅思悟道的绝佳秘境。如今步入洞中,指尖抚过微凉的岩壁,既能感受自然造化的神奇,又能体会到宗教文化与山水风光的深度交融。

洞旁不远处,便是闻名遐迩的勺泉。这眼天然泉眼隐匿于崖壁缝隙间,泉口仅容一勺,却常年泉水不竭,清冽甘甜。相传当年开凿大佛的工匠们,便是饮用此泉之水劳作,泉水源源不断,恰似上天对匠人辛劳的馈赠。勺泉的奇妙之处在于,无论旱涝,泉水始终保持同一水位,不溢不涸,古人赞其“一勺之多,可济千人”。而太平缸的水源,便多取自这不竭的勺泉,清泉注入石缸,既保证了水质清冽不易腐坏,也让“防火护佛”的心意与自然馈赠相连。泉水流经之处,滋养出青苔碧草,与崖壁的赭红、大佛的石色、太平缸的古朴相映成趣,为雄奇的石刻景观添了一抹灵动生机。如今仍有游客驻足泉边,以勺舀水品尝,清冽口感中,仿佛能尝到跨越千年的甘醇与匠心。

洞旁不远处,便是闻名遐迩的勺泉。这眼天然泉眼隐匿于崖壁缝隙间,泉口仅容一勺,却常年泉水不竭,清冽甘甜。相传当年开凿大佛的工匠们,便是饮用此泉之水劳作,泉水源源不断,恰似上天对匠人辛劳的馈赠。勺泉的奇妙之处在于,无论旱涝,泉水始终保持同一水位,不溢不涸,古人赞其“一勺之多,可济千人”。而太平缸的水源,便多取自这不竭的勺泉,清泉注入石缸,既保证了水质清冽不易腐坏,也让“防火护佛”的心意与自然馈赠相连。泉水流经之处,滋养出青苔碧草,与崖壁的赭红、大佛的石色、太平缸的古朴相映成趣,为雄奇的石刻景观添了一抹灵动生机。如今仍有游客驻足泉边,以勺舀水品尝,清冽口感中,仿佛能尝到跨越千年的甘醇与匠心。

那些静静伫立的太平缸,亦藏着古人的巧思。石质缸体多就地取材,与凌云山岩石同出一源,缸身或素面无饰,尽显天然肌理;或雕刻莲花、祥云等吉祥纹样,与大佛的宗教氛围相得益彰。缸底巧妙设计了暗沟,可定期更换积水,避免蚊虫滋生,既实用又不失雅致。历经千年风雨,部分太平缸虽已布满青苔、棱角磨损,但依旧稳稳当当立于原地,默默守护着这片人文秘境。

临江守望:岁月长河中的守护与新生

临江守望:岁月长河中的守护与新生

千余年来,乐山大佛静静伫立在三江之畔,见证着朝代更迭、世事变迁。它曾历经战火侵扰,也曾饱受风化、水蚀与酸雨的侵蚀,佛像面部、手部等部位出现过不同程度的损毁。海师洞的岩壁题刻也曾因岁月侵蚀而模糊,勺泉的泉眼周边亦曾因环境变化而面临淤塞风险,太平缸则历经风雨剥蚀,部分缸体出现裂痕、积水功能受损。为了守护这一千年瑰宝,自20世纪以来,我国先后多次对乐山大佛及周边附属景观进行大规模修缮。

近年来,文物保护工作者运用现代科技手段,对佛像、海师洞、勺泉、太平缸进行全面监测与修复。通过无人机勘测、三维建模、岩体加固等技术,既最大限度地保留了原有风貌,又有效解决了风化、渗水、淤塞、破损等问题。针对海师洞的题刻,采用数字化扫描技术留存原始数据,同时进行微创加固;对勺泉则清理泉眼周边杂物,疏通地下水源通道,确保泉水依旧清冽不竭;对于太平缸,文物工作者则修补裂痕、加固缸体,复原传统暗沟排水系统,部分古缸仍恢复了储水功能,延续着“以水护太平”的古老使命。同时,景区通过合理调控游客流量、加强生态环境保护等措施,为大佛、古洞、名泉与古缸营造了良好的生存环境。

如今的乐山大佛,依旧临江而坐,笑容慈宁;海师洞清风徐来,勺泉甘醇如初;太平缸默然伫立,古意悠悠。江风穿林拂过,江水滔滔奔涌,它们既承载着古人的智慧与信仰,也见证着现代文明对文化遗产的珍视与守护。

登上凌云山巅,俯瞰大佛与三江汇流的壮阔盛景,浪涛似银练交织;探访藏于崖壁的海师古洞,岩缝间苔藓附壁,禅意幽幽;掬一捧勺泉的清冽甘泉,甘润沁入心脾;抚摸太平缸上的苍劲青苔与斑驳纹路,岁月的刻痕历历在目。“山是一佛,佛是一座山”的震撼与庄严,便在这江声、树影、石痕间扑面而来。这尊千年大佛、一方古洞、一眼名泉、几口古缸,早已超越宗教与艺术的界限,融于天地山河。唯有亲临此地,看江雾漫过佛肩,听涛声应和梵音,方能真切触摸这份跨越千年的传奇力量。